(Продолжение. Начало в «НГ» №20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28)

Подлежит полному засекречиванию

Трудом заключенных (для КБ-11 – ред.) строились новые корпуса лабораторий и цехов, казематы для испытаний взрывчатки, полигоны и дороги. Строились сборно-щитовые дома, так называемые «финские» и брусчатые, а с 1949 года - кирпичные двух и более этажей, магазины и объекты соцкультбыта. Вновь строились склады оборудования, аэродром, внешние сети электроснабжения, водопровода, канализации и другие объекты. Проектирование всех объектов осуществлял Государственный союзный проектный институт (ГСПИ)-11 ПГУ.

Жесткие сроки строительства объектов первой и второй очереди до конца 1946 и до мая 1947 гг. не выполнялись, особенно по жилью. Такое состояние не удовлетворяло руководство объекта. Оно неоднократно обращалось за помощью к руководству Спецкомитета и ПГУ.

Постановление Правительства от 21.06.1946 г. обязывало Курчатова, Зернова, Харитона ежемесячно докладывать Спецкомитету при СМ СССР о ходе работ КБ-11. Строительство подобных объектов было наиважнейшей задачей Спецкомитета. Контроль сверху был строгий. Его осуществлял уполномоченный СМ при Лаборатории №2 АН СССР генерал-майор Н.И.Павлов, который лично контролировал ход строительства филиала и о задержках докладывал Л.П.Берии.

К концу 1946 года положение в строительстве производственно-экспериментальной базы КБ-11 (за ней приоритет), а также в социально-бытовых и других объектах поселка улучшилось как по темпам работ, так и их качеству. Однако жилья по-прежнему не хватало, что сдерживало перевод на объект №550 научных работников, конструкторов и необходимого вспомогательного персонала.

По мере роста объекта насущным стал вопрос о его охране. Характер и цели предстоящей научно-технической и производственной деятельности КБ-11 подлежали полному засекречиванию. 17 февраля 1947 г. выходит постановление СМ СССР №297-130, по которому объект №550 был отнесен к особо режимным предприятиям. Вся его территория превращалась в закрытую зону с войсковой охраной МВД по периметру. После этого последовал ряд других системных мер, обеспечивающих секретность выполняемых работ. Несколько позже аналогичные мероприятия были осуществлены на атомных объектах Урала.

Первое посещение И.В.Курчатовым

22 марта 1947 г. И.В.Курчатов впервые посещает КБ-11 в составе комиссии: зам. начальника ПГУ при СМ СССР А.С.Александрова, уполномоченного СМ при КБ-11 Н.И.Павлова. На совещании с участием руководства КБ-11 (П.М.Зернова и К.И.Щелкина), строительства (начальника В.И.Анискова) и других руководителей было принято решение о форсировании работ по строительству и сдаче в эксплуатацию промплощадок, зданий на территории механического завода, а также жилья и других объектов гражданского назначения.

После этого И.В.Курчатов часто посещал КБ-11. У него, как и Б.Л.Ванникова, в это время забот было «выше крыши» и на уральских объектах. Вспоминает В.И.Жучихин: «…деловые посещения объекта И.В.Курчатовым происходили регулярно, почти каждый месяц, с подробным просмотром и анализом результатов… Встречи с Игорем Васильевичем происходили не только в лабораториях, но и на площадках во время проведения взрывных экспериментов».

В начальный период деятельности КБ-11 (до середины 1947 г.), а по некоторым направлениям и позже экспериментальные и проектные работы по заданиям КБ-11 велись в ряде учреждений: НИИ-6, НИИ-504 и ГСКБ-47 МСХМ, на заводе №88 Министерства вооружения и других предприятиях оборонной промышленности.

Но начиналось все в конце 1945 г. в Лаборатории №2 АН СССР, т.е. до создания КБ-11, с разработки модели первого атомного заряда (в масштабе 1/5 от натуральной величины бомбы) по согласованию с Курчатовым и Харитоном. Испытания модели проводились под Москвой (на полигоне НИИ-6 в Софино) летом 1946 г. По мере наращивания сил и возможностей работы ряда московских организаций переходили в КБ-11.

1947 г. и первая половина 1948 г. были, пожалуй, самыми напряженными. У руководства объекта забот становилось все больше: не только организационных, строительных, жилищно-бытовых, но главное - научно-технических, связанных с созданием атомной бомбы.

Отработка схемы атомной бомбы требовала в кратчайшие сроки провести многочисленные расчеты, сложнейшие и опасные эксперименты. Для выполнения таких работ требовались ученые-физики, математики, специалисты в области химической физики, конструкторы и другие специалисты.

В послевоенный период в стране остро ощущалась нехватка кадров, особенно в новой, зарождающейся атомной промышленности. Необходимых для институтов и лабораторий работников искали повсюду, отзывали из армии и флота, откомандировывали с заводов и фабрик, высших учебных заведений (нередко принудительно по Указу Президиума ВС СССР от 19.10.1940 «О порядке обязательного перевода инженеров…»). К работе привлекали не только известных ученых и инженеров, но и талантливых молодых специалистов, в т.ч. и из числа заключенных. «Ядерная физика сама по себе была очень молодой наукой, вспоминает В.С.Емельянов, - и лиц, которые занимались атомным ядром и радиоактивностью, было мало. Нужны были прежде всего физики и радиохимики». Таких специалистов готовили в МЭИ, ЛЭИ, МГУ, Киевском и Харьковском университетах в соответствии с постановлениями Правительства от 28.01.1946 №225-96сс и от 25.04.1947 №1321-348сс. Эти и многие другие вопросы приходилось решать Б.Л.Ванникову и Л.П.Берии с участием И.В.Курчатова.

Время показало, что случайных людей на ключевых позициях в атомном проекте не было. Кадры решали все! - опытные, высококвалифицированные. Не было и коррупции - воспитание и ценности были другие. Престижными были знания, а не должности.

В соответствии с задачами, которые предстояло решить, с весны 1947 г. начинается формирование структуры и коллектива ученых и специалистов ядерного центра. В книге «Советский атомный проект» читаем: «Непосредственное научное руководство атомной программой по линии КБ-11 приняли на себя два человека - Ю.Б.Харитон и К.И.Щелкин, назначенный с марта 1947 г. первым заместителем главного конструктора». Первый тяготел к теоретическим исследованиям, второй к экспериментальным.

С началом атомного проекта в КБ-11, кроме К.И.Щелкина (его присмотрели Ванников и Курчатов), были откомандированы из Института химической физики на разное время известные ученики академика Н.Н.Семенова ученые-физики: А.Я.Апин, А.Ф.Беляев, В.К.Боболев, Н.А.Дмитриев, Д.А.Франк-Каменецкий и другие. Они возглавили первые научно-исследовательские лаборатории по самым сложным вопросам процессов атомного взрыва.

Первые специалисты по конструированию заряда, автоматике подрыва и баллистике атомной бомбы прибыли на объект в середине 1947 г. Среди них В.Ф.Гречишников, Н.А.Терлецкий, Н.Г.Маслов, С.Г.Кочарянц, И.В.Алексеев, ставшие вскоре начальниками отделов. Небольшой коллектив конструкторов с августа 1946 г., затем с начала 1948 г. научно-конструкторский сектор (НКС) возглавил В.А.Турбинер.

Следует отметить, что в истории с В.А.Турбинером, первым начальником НКС (впоследствии незаслуженно забытым), нет полной ясности до сих пор, хотя авторами книги «Советский атомный проект» была сделана попытка разобраться в ней. Необходимо дополнительное беспристрастное исследование, в том числе с учетом воспоминаний В.А.Турбинера, где он назван первым конструктором советской атомной бомбы.

Все выполнялось быстро, срочно, точно…

Благодаря усилиям руководства ПГУ, КБ-11, СУ №880, упорному труду коллективов двух последних организаций, за короткий срок была создана в основном материально-техническая база КБ-11. О ней в докладе И.В.Курчатова на заседании Спецкомитета 23 января 1948 года было сказано: «К концу 1947 года КБ-11 сформировалось в самостоятельную научно-исследовательскую и проектную организацию, включающую в себя 9 отдельных лабораторий, конструкторское бюро, опытный механический завод, снаряжательный завод и несколько полигонов с бетонными казематами для производства наблюдений. КБ-11 укомплектовано квалифицированными кадрами. К настоящему времени закончен проект атомной бомбы из плутония…». Созданная материально-техническая база давала возможность более широко развернуть научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Однако сдерживающим фактором по-прежнему оставались кадры. Не хватало высококвалифицированных научных кадров различных специальностей. Кадровое пополнение шло.

В начале 1948 г. из ИХФ в КБ-11 направляется молодой и яркий физик Я.Б.Зельдович, возглавивший теоретический отдел и ставший фактически главным теоретиком КБ-11. Из других институтов были командированы ученые Л.В.Альтшулер и В.А.Цукерман. Немного позже на базе 10 лабораторий и отдела Я.Б.Зельдовича создается научно-исследовательский сектор (НИС) во главе с начальником К.И.Щелкиным и его заместителем В.К.Боболевым.

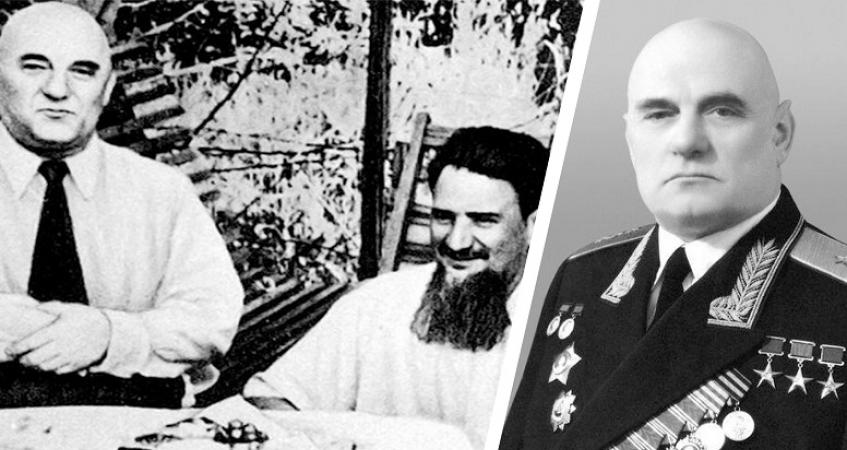

В середине 1948 г. для укрепления руководящих конструкторских кадров в КБ-11 были откомандированы известный конструктор танков, Герой Социалистического Труда (1945), генерал-майор Н.Л.Духов и капитан 1 ранга В.И.Алферов - специалисты, имеющие за плечами солидный опыт конструкторской и производственной деятельности во время Великой Отечественной войны. Оба стали заместителями главного конструктора Ю.Б.Харитона. Первый объединял всех специалистов, разрабатывающих конструкции собственно заряда и авиабомбы - начальник НКС-1 (сменил с ноября 1948 г. В.А.Турбинера). Второй возглавил службы, занимающиеся разработкой схем приборов системы подрыва заряда, системы управления подрывом бомбы — начальник НКС-2.

Процесс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ стремительно расширялся. Спецкомитет и ПГУ торопили. Вот лишь несколько фрагментов из напряженных будней коллектива КБ-11. Слово В.И.Жучихину: «…итоги каждого опыта с натурным зарядом, какими бы они ни оказались, обсуждались на самом высоком уровне и незамедлительно… Приезжали из дому, если заканчивалась к тому времени их работа, Ю.Б.Харитон, К.И.Щелкин, П.М.Зернов. Начинались обсуждения результатов, спорили о том, в каком направлении вести дальше опыты…».

Вспоминает начальник НКС-1 В.А.Турбинер: «Ю.Б. действовал тоже без парада, отдавал много сил и времени, каждодневно решая множество вопросов, иногда далеких от физики. Все участники работ были озабочены и понимали серьезность дела и ответственность за ожидаемый результат. …все выполнялось быстро, срочно, точно по напряженным планам, работать было хоть и очень трудно, но радостно, все ладилось».

Успех дела обеспечивало трио: Теоретик – Экспериментатор – Конструктор

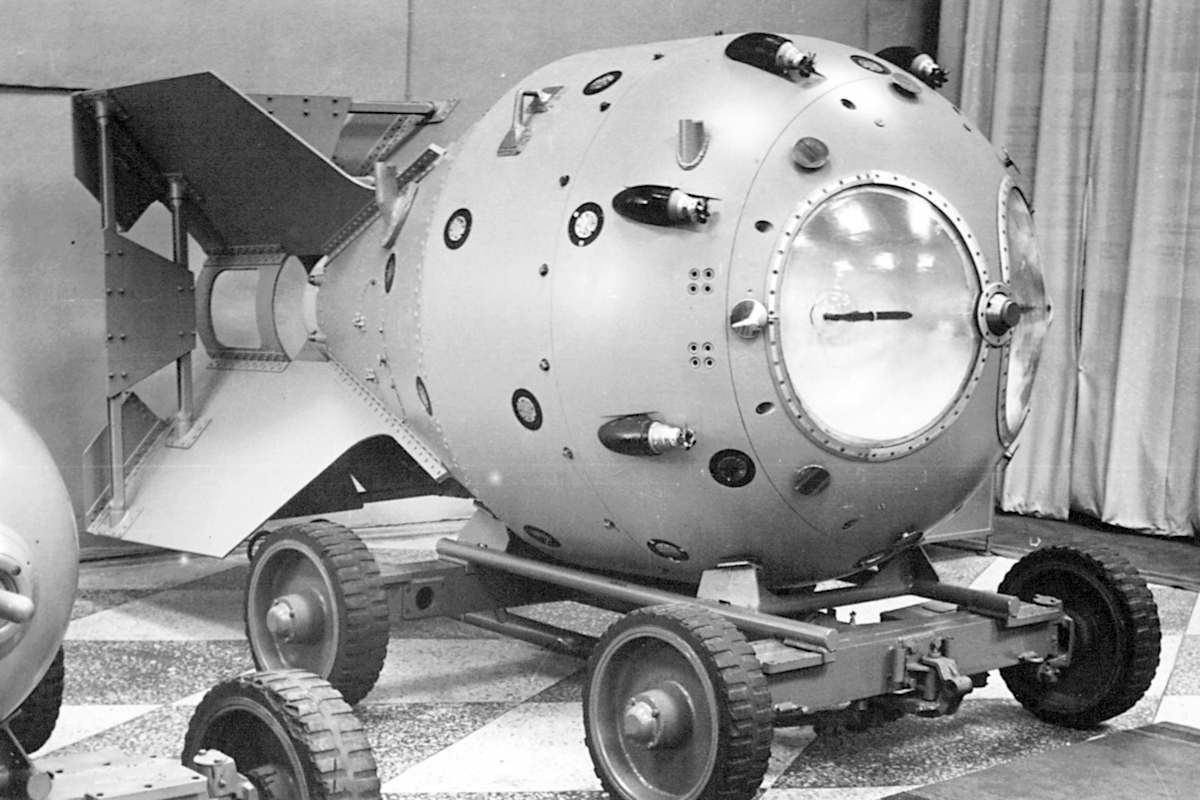

Главным узлом атомной бомбы являлся атомный заряд, включающий ряд составляющих элементов. Разработкой его конструкции занимались упомянутые выше В.Ф.Гречишников, Н.А.Терлецкий, Н.Г.Маслов и другие специалисты НКС-1. Их работа находилась в тесном контакте с деятельностью лабораторий НИС, руководителями которых были К.И.Щелкин, Я.Б.Зельдович, Е.И.Забабахин, М.Я.Васильев, А.Ф.Беляев, В.А.Цукерман.

В книге воспоминаний сына К.И.Щелкина Феликса «Апостолы атомного века» читаем: «Каждый эксперимент (а они шли непрерывно днем и ночью, в выходные и праздники) давал новые сведения, необходимые для рывка вперед теоретикам». Последние тесно взаимодействовали с конструкторами НКС-1 (Турбинер, Духов). «Успех дела обеспечивало трио: Теоретик - Экспериментатор - Конструктор».

Составной частью каждого опыта была безопасность персонала. Разрешение на проведение опасных работ давал только К.И.Щелкин, в подчинении которого находились все полигоны.

Работы по первому изделию РДС-1 велись более успешно, чем по второму, урановому РДС-2, предусмотренному ТТЗ Ю.Б.Харитона от 01.07.1946 года. В декабре 1948 г. по решению руководства атомного проекта работы по РДС-2 были приостановлены, все силы и средства сконцентрированы на первом изделии.

В книге «Советский атомный проект» читаем: «Если в РДС-1 и реализовывалась американская схема атомной бомбы, то на такой глубокой проработке каждой детали, что не остаётся сомнения в самостоятельности движения по лишь намеченному этой схемой пути… Испытания и исследования первого атомного заряда велись с величайшим напряжением сил. Огни в корпусах исследователей и в цехах заводов не гасли до поздней ночи».

В напряжённых рабочих условиях формировался новый, дружный коллектив людей разных специальностей, возрастов, жизненного опыта. Осознание необходимости скорейшей ликвидации атомной монополии США придавало всей работе высший смысл. «Дело поглощало людей целиком, единство цели их сплачивало и способствовало укреплению товарищеских взаимоотношений как в рамках службы, так и в нерабочее время. Честность и порядочность были нормами поведения». Свидетельствую, такое положение было, например, в подразделении ВНИИЭФ, где я проработал 9 лет после службы в армии в 1968 г. Затем перешёл в другое подразделение с повышением в должности. Примером во всём были руководители разного уровня. Сплочению трудовых коллективов способствовали партийные и профсоюзные собрания, проводимые регулярно.

Атмосфера товарищеской взаимопомощи, творческого, ответственного отношения к делу каждого, заложенные в начальный период деятельности КБ-11 и сохранившиеся на многие годы, были в основе всех научно-технических достижений первого ядерного центра, ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ. На таких же принципах формировались трудовые коллективы других предприятий отрасли.

В начале 1949 г. коллективом учёных, конструкторов и других специалистов КБ-11 под руководством и при непосредственном участии И.В.Курчатова, Ю.Б.Харитона и К.И.Щелкина были закончены все работы по отработке каждого узла конструкции заряда, его моделей и заряда в натуральную величину. Подготовлен комплект конструкторской и технологической документации.

Подготовка испытания

Впереди было полигонное испытание первой атомной бомбы. Подготовка к нему началась с приказа начальника объекта П.М.Зернова от 11 апреля 1949 г. №055. Была создана руководящая группа по подготовке к испытанию в составе: К.И.Щелкина (председатель), Н.Л.Духова и В.И.Алфёрова (заместители председателя), а также В.К.Боболева, А.К.Бессарабенко, А.Я.Мальского (двое последних - директора заводов №1 и №2). Ей предстояло разработать общую программу действий на полигоне №2 и подготовить все необходимые организационно-технические документы.

Почти одновременно с изданием приказа в ПГУ и Спецкомитет было направлено предложение КБ-11 о проведении опыта с РДС-1 (путём подрыва на башне), хотя разработка и изготовление его велись с учётом авиационного применения самолётом Ту-4. К такому испытанию полигон не был подготовлен. Предложение будет принято.

Натурному испытанию первой атомной бомбы придавалось исключительное значение. Государственные комиссии с участием учёных и специалистов проверили готовность специально построенного Семипалатинского полигона в Казахстане (председатель М.Г.Первухин) и изделия РДС-1 (председатель Б.Л.Ванников).

Б.Л.Ванников прибыл на объект 4 июня 1949 г. вместе с И.В.Курчатовым, М.Г.Мещеряковым, А.С.Александровым и Н.И.Павловым. Комиссия одобрила работу КБ. Результаты работы с 4 по 9 июня были доложены Л.П.Берии. В докладной записке от 15 июня 1949 г. сообщалось, что все работы по подготовке РДС-1 к испытанию на полигоне завершены. Непосредственное руководство сборкой РДС-1 и подрыв его на полигоне возложены на главного конструктора Ю.Б.Харитона и его первого заместителя К.И.Щелкина. Распоряжением Ю.Б.Харитона были назначены рабочие группы по направлениям работ.

Это было второе и не последнее посещение объекта №550 начальником ПГУ. Первое состоялось с 23 по 28 декабря 1948 г. вместе с И.В.Курчатовым. На совещании с руководством объекта были приняты решения по завершению работ по основным узлам и элементам атомной бомбы.

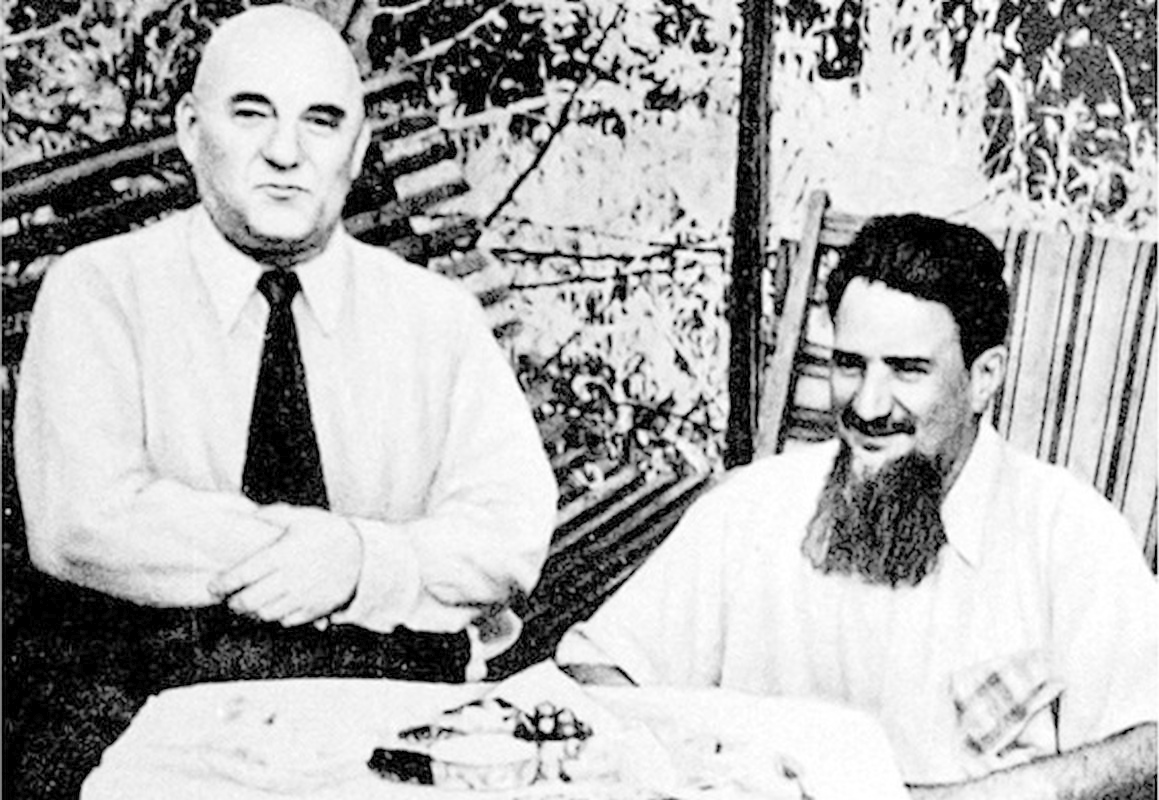

«Я буду отвечать! Один за всех!»

Ванников, как и другие сталинские наркомы, не был кабинетным руководителем. Он часто, несмотря на слабое здоровье, вместе с Курчатовым, чаще со Славским (они были дружны) выезжал на предприятия новой, зарождающейся отрасли. Должностное положение их давало возможность на месте решать возникающие трудности. Нелегко давались эти поездки Ванникову. «…он был самый тяжелый больной среди моих подопечных Курчатова, Завенягина, у него развивалась сердечная недостаточность, гипертония…», - вспоминала одна из первых врачей Челябинска-40 (Озерска) профессор А.К.Гуськова. В 1947 г. она сопровождала Ванникова, Славского и Берию в поездке в Свердловск-44 (Новоуральск).

Пройдет шесть лет напряженной работы. После поездки в начале 1953 г. на стройку в Свердловск-45 (Лесной) вместе со Славским, Ванников обратится к Сталину с просьбой об освобождении от должности, ссылаясь на ухудшение здоровья. Вот как описывает этот эпизод один из первых директоров Пензенского приборостроительного завода М.В.Проценко: «Работники Главка рассказывали мне, что …Сталин внимательно посмотрел на Ванникова и сказал: «Большевики умирают на посту, продолжайте работать». А вскоре появился указ, дающий Борису Львовичу право работать 2-3 часа в сутки. С 1953 по 1958 гг. он работал первым замминистра среднего машиностроения (министры В.А.Малышев, с 1957-го - Е.П.Славский).

21 августа 1949 г. на полигон прибыли А.П.Завенягин, И.В.Курчатов и Ю.Б.Харитон для участия в подготовительных операциях. После их проведения вечером 26 августа руководители КБ-11 (П.М.Зернов, Ю.Б.Харитон, Н.Л.Духов) представили И.В.Курчатову и А.П.Завенягину акт готовности всех узлов РДС-1 к опыту.

По мере приближения решающего события нарастало внутреннее напряжение в руководстве атомным проектом. Всё началось с проекта постановления СМ СССР «О подготовке испытания атомной бомбы» от 18 августа 1949 г., который Сталин не подписал. Через восемь дней, 26 августа, на заседании Спецкомитета с участием Б.Л.Ванникова вторично был рассмотрен проект постановления. Научным руководителем испытания назначен И.В.Курчатов, его заместителем – Ю.Б.Харитон. Ответственность за качество всех работ на полигоне возлагалась на главного конструктора КБ-11 Ю.Б.Харитона. Испытание провести на металлической башне высотой 33 метра над землёй 29-30 августа 1949 г. И этот проект постановления Сталин не подписал. Почему, мы никогда не узнаем. Можно лишь строить предположения. Одно из них: полной уверенности в том, что взрыв произойдёт, не было. Другое. На решение Сталина, не подписавшего постановления СМ СССР об испытании атомной бомбы во второй раз, мог повлиять конфликт, произошедший между Берией и Ванниковым накануне испытания.

Вот как описывает этот эпизод сын К.И.Щелкина Феликс в книге «Апостолы атомного века»: «Сталин развязал себе руки. Берия фактически стал руководителем испытания и просто не мог себе позволить остаться без страховки, то есть без подготовленных заранее дублёров, которые готовы немедленно заменить часть действующих руководителей КБ-11. В случае неудачи испытания акад. М.А.Лаврентьев и чл.-кор. АН СССР А.А.Ильюшин были бы направлены в качестве «резервного руководства».

Другой, близкий по сути эпизод, имевший место, но фактически «потерявшийся» в изданиях по истории атомного проекта. Накануне испытания (вероятно, 27 августа) состоялась весьма странная встреча Л.П.Берии со своим заместителем Б.Л.Ванниковым. О ней со слов отца, Б.Л.Ванникова, рассказывает сын, Рафаил Борисович – участник Великой Отечественной войны, полковник, награждённый боевыми орденами и медалями:

- Вы верите Курчатову? - спросил Берия.

- Абсолютно…

- В то, что у него получится, что он сделает такую же мощную бомбу, как американцы?

- Курчатов сделал то, что нам нужно. Испытания это покажут.

- А если не покажут? — ухмыльнулся Берия. - …Кто ответит за это? …Берия продолжал: - Я подготовил список всех, кто причастен к этому делу. Может, кого-то упустил, посмотрите. Виновных придётся строго наказать.

Ванников, увидев в списке фамилии Курчатова, Харитона, Тамма, Зельдовича, Щелкина и многих других… не сдержал гнева. Он вспомнил то, что пережил и испытал сам. Он схватил стул и так трахнул им об пол, что ножки сломались.

- Я буду отвечать! Один за всех! — прокричал в ответ. Он повернулся и вышел из кабинета. Держась за левый бок, спустился по лестнице, сел в машину и тихо сказал: «Домой, мне что-то плохо».

Теперь у нас есть атомный меч

После этого, не первого сердечного приступа Б.Л.Ванников в течение примерно месяца не участвовал в работе Спецкомитета. Не был он и на первом испытании атомной бомбы.

Вернёмся теперь к И.В.Курчатову. Вот что пишет в своих воспоминаниях Е.П.Славский (в испытании не участвовал): «В ожидании испытания все мы страшно были взволнованы. В особенности переживал Игорь Васильевич. Это было заметно: он выглядел бледным, осунувшимся, очень нервничал, хотя старался не показывать виду. Помню, уезжая на испытания, пришёл попрощаться с нами, принёс коньяк. Выпейте, - говорит, - за общее наше дело, за удачу. А сам, как натянутая струна».

В 1992 году почётный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ академик Ю.Б.Харитон, трижды Герой Социалистического Труда, вспоминал: «Игорю Васильевичу было известно о подготовленных ему на смену «дублёрах», и все понимали: если бомба не взорвётся, курчатовскому коллективу несдобровать. Сгущающиеся тучи мог развеять только успешный взрыв атомной бомбы в СССР. И чем скорее, тем лучше».

Как известно, успешное испытание первой советской атомной бомбы было произведено на Семипалатинском полигоне 29 августа 1949 г. на основании проекта постановления СМ СССР от 26 августа, завизированного Л.П.Берией. Слово Е.П.Славскому: «Мы создали ядерный заряд уже сразу как бомбу, которую можно было бросить с самолёта».

Позже, после смерти Сталина, Берия вспоминал, что уезжал на Семипалатинский полигон в «подавленном настроении», он понимал, что в случае неудачи со взрывом его карьера закончится и может стоить даже жизни.

Вот некоторые фрагменты из воспоминаний участников первого советского ядерного взрыва. В.С.Емельянов: «…бомба взорвалась, на испытательном полигоне появилось искусственное солнце и поднялось грибовидное облако… B этот момент у Курчатова, находящегося на командном пункте, на какое-то мгновение нервы сдали. Игорь Васильевич бросился на шею к одному из стоящих рядом товарищей и зарыдал… Но быстро взял себя в руки и стал прежним Курчатовым — волевым, энергичным, деятельным». «Теперь у нас есть атомный меч, - сказал Курчатов. - Теперь можно думать о мирном атоме».

М.Г.Первухин: «Взрыв удался, мы бросились поздравлять друг друга, обниматься и целоваться… Радостное, приподнятое настроение царило на полигоне у всех, кто работал над созданием атомной промышленности». Находящийся здесь же жёсткий Берия так расчувствовался, поздравляя с успехом, что поцеловал Игоря Васильевича и Юлия Борисовича» (Курчатова и Харитона - М.Ф.). Он же доложил Сталину об успешном испытании. Узнав об этом, Сталин сразу же позвонил Б.Л.Ванникову (который находился дома из-за болезни) и поздравил его с успешным испытанием, напомнив об организации серийного производства.

После взаимных поздравлений и радостных объятий, по предложению К.И.Щелкина (его поддержал И.В.Курчатов) испытанный заряд был назван РДС-1, что означало «Россия делает сама». Название понравилось Сталину и Берии. Последующие ядерные заряды имели название РДС-2, РДС-3 и т.д.

Огромная по масштабу, жизненно важная для безопасности страны задача была решена. Было положено начало ликвидации атомной монополии США. На одном из приемов, уже после испытания первой советской атомной бомбы, Сталин, по свидетельству Курчатова, заметил: «Если бы мы опоздали на один-полтора года с атомной бомбой, то, наверное, «попробовали бы ее на себе».

В.С.Емельянов пишет: «Атомная бомба была для нас делом вынужденным. Я глубоко убеждён, если бы не опасность, что без атомной бомбы нас раздавят, сомнут, никто из нас ею никогда и не занимался бы». Как видим, мысли советских учёных были связаны с мирным, созидательным трудом.

Колоссальный труд наших учёных, инженеров и рабочих по созданию атомной промышленности и бомбы был удостоен высоких правительственных наград. Высшую награду звание Героя Социалистического Труда (орден Ленина и золотая медаль «Серп и Молот») получили учёные Курчатов, Харитон, Щёлкин, Зельдович, Флёров, Доллежаль и другие. Многие были награждены орденами Ленина, в т.ч. В.И.Жучихин, и Трудового Красного Знамени, удостоены Сталинских премий. От имени правительства учёным были подарены дачи под Москвой и автомобили «Победа».

В этом же году первыми в Советском Союзе дважды Героями Социалистического Труда стали Б.Л.Ванников, Б.Г.Музруков и Н.Л.Духов. Закрытый указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1949 г., долгие годы не публиковавшийся, сухо гласил: «За исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания Правительства…». Этому указу предшествовало постановление Совета Министров СССР от 29.10.1949 г. №5070-1944 сс/oп «О награждении и премировании за выдающиеся научные открытия «по использованию атомной энергии», подписанное И.Сталиным. В нем среди видных ученых, конструкторов, инженеров и специалистов разных отраслей промышленности под номером 97 фамилии Б.Л.Ванникова - начальника ПГУ при СМ СССР, его заместителей А.П.Завенягина, М.Г.Первухина, В.С.Емельянова и др. Б.Л.Ванников представлялся к награждению второй золотой медалью «Серп и молот», остальные к первой, «За исключительные заслуги перед Государством в области строительства и организации отечественной атомной промышленности и успешное руководство работой по созданию советского атомного оружия».

Глава Спецкомитета Берия получил лишь орден Ленина. Этим обидным для Берии решением Сталин хотел, очевидно, подчеркнуть, что главная заслуга в организации всех работ по проблеме №1 принадлежит ему — Сталину.

У читателей, интересующихся историей создания советской атомной бомбы, может возникнуть вопрос, кто же является автором её конструкции? Выше было упомянуто ТТЗ на атомную бомбу, подписанное Ю.Б.Харитоном в 1946 г., однако «считать его автором схемы её устройства, скорее всего, нет оснований», - пишет В.И.Жучихин. Ю.Б.Харитон был одним из руководителей большого коллектива учёных и специалистов, разработавших атомную бомбу, это плод коллективного разума и труда. Объективности ради нельзя не отметить, что небывалый успех в создании первой атомной бомбы, а затем и других бомб в значительной степени связан с деятельностью двух выдающихся ученых - И.В.Курчатова и К.И.Щелкина. Слово В.С.Емельянову: «Надо прямо сказать, что если бы во главе проблемы стоял не Курчатов, то у нас такого успеха могло бы и не быть. Может быть, мы затратили бы много средств, но быстрого успеха не добились бы. На наше счастье, во главе исследований оказался И.В.Курчатов, который проблему понимал великолепно…».

Вспоминает подчиненный К.И.Щелкина В.И.Жучихин: «Кирилл Иванович являлся образцом человека, ученого и администратора, достойного всемерного подражания. Главная заслуга в том, что первая атомная бомба была разработана в кратчайший срок и на высоком техническом уровне, пожалуй, принадлежит ему».

Ремонтный цех Приволжской конторы Главгорстроя СССР

Летом 1949 г., ещё до успешного испытания первой атомной бомбы, по решению Сталина было начато строительство второй очереди атомных заводов (Красноярск-26, Красноярск-45 и Томск-7) с большей мощностью производства плутония и урана, чем уже действующие. Они были более засекречены и защищены от возможных атомных бомбардировок. Строительство заводов и городов вели в основном заключенные, а также военные строители. Объем организационных и научно-технических работ для начальника ПГУ Б.Л.Ванникова и научного руководителя атомного проекта И.В.Курчатова только нарастал. Положение несколько облегчалось уже накопленным опытом.

После успешного испытания РДС-1 встал вопрос о серийном производстве этого изделия и его модификаций. Первый серийный завод по производству атомных бомб именовался «Ремонтный цех Приволжской конторы Главгорстроя СССР» (с 1957 г. - электромеханический завод «Авангард»). Решение о его строительстве в 1949-1950 гг. в зоне объекта №550 было принято по предложению начальника ПГУ Б.Л.Ванникова (постановление СМ СССР от 03.03.1949 №863-327cc). В первые годы на опытных заводах КБ-11, с 1951 г. на серийном, было изготовлено: в 1949 г. - 2 бомбы, кроме одной израсходованной, в 1950 г. 9 бомб вместо 7 по плану, в 1951 г. будет изготовлено 25 вместо 18 (из доклада Л.П.Берии Сталину от 26.03.1951 г.). Готовые изделия хранились в специальном подземном железобетонном складе в разобранном виде.

Кроме доклада Л.П.Берии Сталину, днём раньше, 25.03.1951 г., был направлен доклад ПГУ при СМ СССР (подписали И.Курчатов, А.Завенягин, Н.Павлов) об итогах первого этапа развития атомной промышленности. В нем впервые даны сведения, характеризующие масштабы работы по созданию оружия. 2100 научных работников было привлечено к исследованиям, 112 институтов Академии наук и различных организаций выполняли заказы «команды Курчатова-Ванникова», порой не подозревая, что участвуют в Атомном проекте.

Представленные доклады удовлетворили Сталина, особенно радовало начало серийного производства изделий, о чем свидетельствует подчеркивание многих мест текста карандашом. Атомная промышленность развивалась, хотя были отдельные сбои и отставания, но ученые выбрали верный путь и шли вперед. Отставание от вероятного противника - США, сохранялось.

Как видим, нарастание производства серийных изделий шло медленно, возможности новой атомной промышленности были ограничены.

Наряду с работами по первой атомной бомбе параллельно велись работы над созданием бомбы собственной оригинальной конструкции. Тем же научно-техническим коллективом КБ были разработаны бомбы РДС-2 с плутониевым и РДС-3 с урано-плутониевым зарядами. Они были успешно испытаны на Семипалатинском полигоне 24 сентября и 18 октября 1951 г.: первая - на башне, вторая сброшена с самолета Ту-4. Это были бомбы меньшего веса и с большей мощностью зарядов. Руководил испытаниями и докладывал Л.П.Берии И.В.Курчатов. Здесь же находились Ю.Б.Харитон, К.И.Щелкин, А.П.Завенягин и другие учёные и специалисты. Сведений об участии в испытаниях Берии и Ванникова не имеется. За разработку и успешное испытание указанных изделий И.В.Курчатов, Ю.Б.Харитон и К.И.Щелкин были удостоены второй золотой медали «Серп и Молот» по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 08.12.1951 г.

(Продолжение следует)

Автор - Михаил Федченко, фото из открытых источников сети Интернет